民勤小曲戲最初稱鎮番小曲,起源于明初,形成于清初,興盛于清代和民國時期,是流行于民勤城鄉及西北部分地區的曲牌體地方戲曲劇種。

2008年6月,被甘肅省政府公布為第二批甘肅省非物質文化遺產代表性項目;2020年入選第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

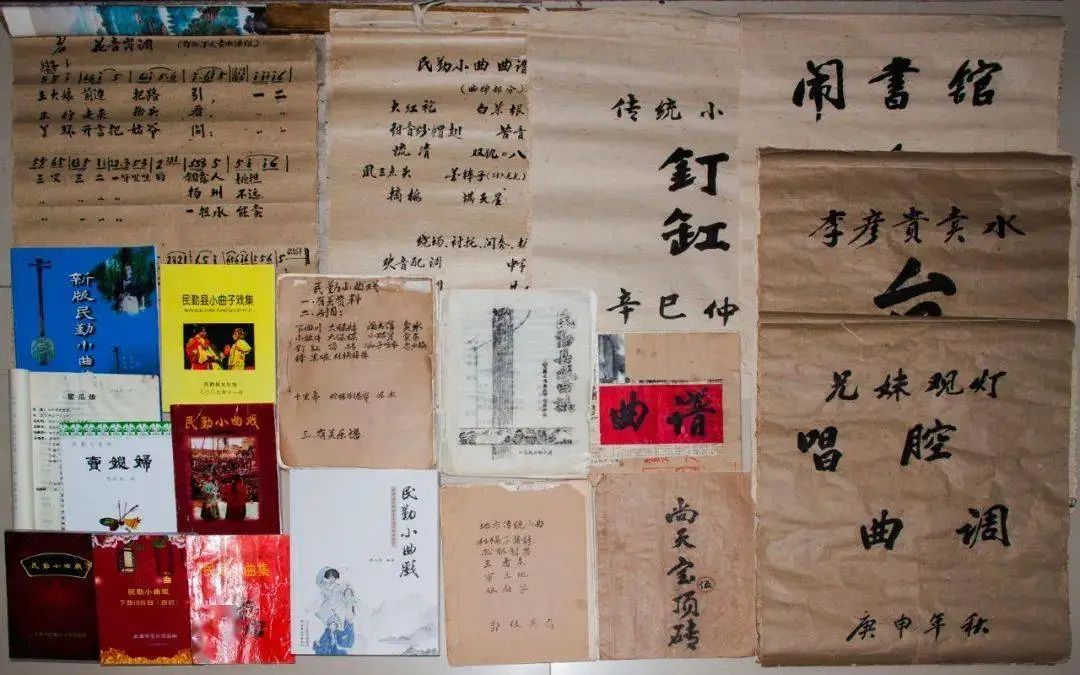

民勤小曲戲源遠流長,遺產豐富,被戲曲專家贊譽為“兼具北風南韻,流傳西北五省”。知道戲名的有百余種,先后記錄到的有五十多種。今多藏于省文化藝術研究室。

民勤流傳劇目有《下四川》、《張連賣布》、《小放牛》、《大夫小妻》、《釘缸》、《瞎子關燈》等。

民勤小曲戲的唱腔由調、腔和小調三部分組成,俗稱“八調十二腔”。 演唱一般均用本嗓(即真嗓),獨特之處是有些唱腔的結尾或中間部分采用“接聲”(即幫腔)的處理方式,可達到特殊的演唱效果。

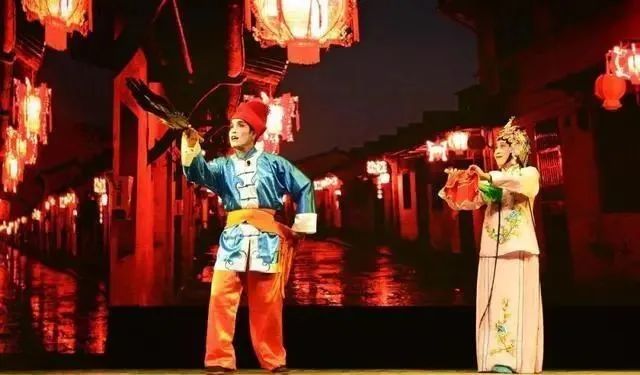

曲調豐富,優美動聽,道白多用民勤方言,恢諧通俗,親切感人。表演帶有地蹦子社火秧歌特色,男角唱時蹦蹦跳跳,滑稽自然;女角善用彩扇、手帕做戲,唱時搖搖擺擺,俊美飄逸。

每逢演出,街頭巷尾、莊戶院落都是舞臺,一人演唱,數人幫腔,各顯神通,笑聲掌聲喝彩聲,場面非常熱鬧。

2014年以來,民勤縣聯合省、市,連續舉辦六屆民勤曲子戲藝術節,兩屆民勤曲子戲大獎賽,舉辦民勤曲子戲骨干培訓班,成立傳習所3個。

現今,民勤小曲的演唱活動仍在當地活躍。民間班社、傳唱藝人遍布民勤城鄉,常年參加演出活動的表演人員有上千人,自發地進行著該劇種的活態傳承。

民勤小曲戲

是植根人民心靈的梨園絕唱

是群眾最為喜愛的“草根”藝術

相關新聞

- 2021-06-06我為群眾辦實事——攜手共建平安校園 蘭大附中東城分校開展法治教育進校園活動

- 2021-06-07馬力全開 安裝公司項目建設按下“快進鍵”

- 2021-06-07“證照分離”改革 “小切口”帶來政府職能轉變“大成效”

- 2021-06-07市場監管總局發布消費提示:電動自行車頭盔也有使用壽命