“摘下面具是人,戴上面具是神”,這是人們對儺舞的精準概括,流行于隴南市文縣一帶的儺舞被稱為“池哥晝”。在《風情中國——大型少數民族文化系列紀錄片(第3季)》拍攝者的鏡頭下,“池哥”“池姆”正在面向大地和天空緩緩舞蹈。7月2日—6日結束隴南文縣的拍攝后,攝制組轉戰臨夏州對積石山縣保安族腰刀鍛制技藝和東鄉縣東鄉族搟氈技藝進行為期一周的拍攝工作。

《風情中國——大型少數民族文化系列紀錄片(第3季)》由甘肅省非遺保護中心支持并參與,隴南市文縣非遺保護中心、臨夏州積石山縣非遺保護中心、臨夏州東鄉縣非遺保護中心協助,國家科技部直屬北京天盛科學技術音像出版社承擔拍攝工作。經過剪輯和后期制作,將在中國國際電視臺、愛奇藝、騰訊視頻、嗶哩嗶哩等平臺播出。

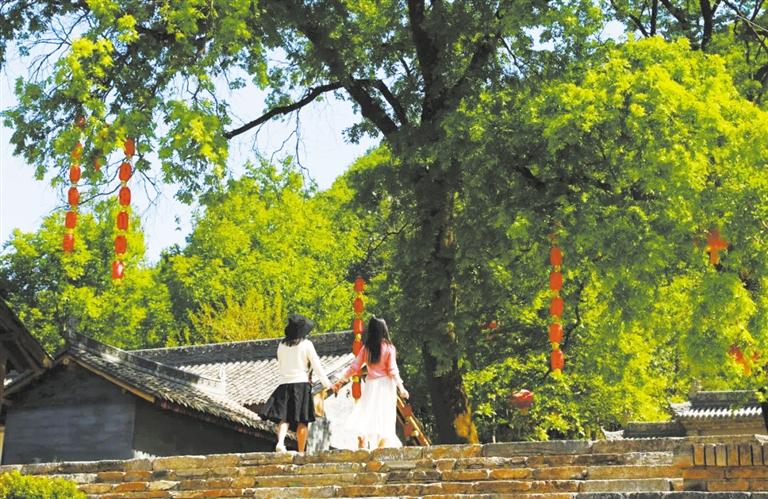

7月2日開始,在文縣的山邊、水邊、村鎮里,《風情中國——大型少數民族文化系列紀錄片(第3季)》的工作人員正在緊張的拍攝,現場除了戴著巨大儺面的遲哥、遲姆、猴娃子一家數口作為主角上鏡之外,村民也身著白色上面壓著彩條的盛裝,一叢叢、一簇簇,站在山邊,站在水邊,歌聲就像山邊的溪水一樣清澈明亮。

除此之外,白馬藏族的日常生活也有被紀錄其中。

“鐵水滾滾、火星四濺、叮叮當當,呲呲呲呲……”,拍攝現場傳來打鐵鑄刀的聲音,天氣炎熱,傳承人頭上的汗珠滴滴滾落下來,滾燙的鐵塊經過錘煉,依稀能看出刀的雛形,這才是粗加工的第一步,保安腰刀被稱“千錘百煉成一刀”,“炒鐵”“夾鋼”“淬火”等多道工序錘煉而得。

7月7日,攝制組轉戰積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣大河家鎮保安族聚居村落進行節目錄制。2006年,保安族腰刀鍛制技藝被公布為第一批國家級非物質文化遺產代表性項目。

“氈匠三件寶,彈弓、竹簾、沙柳條”,搟氈的工具雖然簡單,但需要經過十幾道純手工制作的程序,尤其是最后一道工序——搓邊,其工藝最為講究。只有經驗豐富和技藝高超的搟氈人,才能手工制作出整齊均勻的氈邊。

早在元代,東鄉境內就已經有了搟氈這一門技藝了,當地人養羊、剪羊毛、搟氈御寒,是物盡其用、就地取材的典型代表。

東鄉族搟氈技藝在2008年被國務院公布為第二批國家級非物質文化遺產保護代表性項目。為了保護傳承搟氈技藝,現在當地培養了200多名的傳承人。

《風情中國——大型少數民族文化系列紀錄片(第3季)》此行來到東鄉縣,拍攝的正是搟氈的整個過程。

如今正是盛夏,搟好的毛氈在寒冷的冬天鋪在炕上,可以抵御高海拔地區的低溫,是家家戶戶必不可少的御寒工具。

東鄉搟氈拍攝結束之后,攝制組在甘肅的拍攝工作全部結束。(劉衛華)

相關新聞

- 2021-07-21分化持續 中小房企經營壓力增大

- 2021-07-21諾基亞首獲中國5G訂單,愛立信受挫

- 2021-07-21天水市西秦腔研究院支部委員會召開黨史學習教育專題組織生活會

- 2021-07-21天水民俗博物館開展“心智塑造的藝術”瓦當制作與體驗研學活動