高天厚土、紅色慶陽;隴東糧倉、能源新都;錦繡田園,荷包飄香……

近年來,慶陽市依托獨特資源優勢,突出政府主導和規劃引領作用,大手筆勾勒出全域旅游產業跨越式發展的“輪廓”,挖掘文化資源,推進文旅融合,加強文物保護,努力推動文化事業繁榮發展、文化產業提質增效,在隴東大地上描繪了一幅文旅產業融合發展的美麗畫卷。

奮斗新時代,奮進新征程。未來五年,慶陽市提出“以文旅融合化為基本思路,提升三產發展水平”,從文化旅游產業的發展規律和慶陽的稟賦條件出發,堅持文化、旅游、體育、醫養資源整合、要素融合,把文旅產業培育成新的經濟增長點,帶動第三產業全面提升。

堅持融合發展理念,編制慶陽文化旅游體育康養融合發展規劃,強化文化旅游資源整合融合和要素稟賦支撐,加大旅游景區景點建設力度,建成南梁大景區等3個以上5A級景區及10個以上4A級景區;強點擴面、連點成線,打造民俗文化體驗區、黃土高原避暑康養度假區、紅色旅游示范區等旅游品牌形象,形成紅色勝地研學游、隴東歷史文化游、黃土民俗風情游、子午嶺生態康養游多條精品旅游線路。

突出文化引領融合的靈魂作用,加快南佐遺址、遇村及石家遺址、北石窟寺等重要文化遺址的考古挖掘研究和遺址公園建設,提高文化遺址文物的保護和活化利用水平;按照“學術研究上水平、文化創作出精品、文化宣傳樹形象”的思路,大力挖掘慶陽文化的豐富內涵和精神價值,全力提升紅色文化、岐黃文化、農耕文化、民俗文化、名賢文化的知名度和影響力,讓高天厚土、紅色圣地、文化慶陽成為社會共識、地域形象和知名品牌,推動文化旅游融合發展上臺階、出成效。

鎮原縣北石窟驛景區。 隴東報全媒體記者 陳飛 攝

苦練內功 多向發力

提升文旅品牌知名度

2020年12月26日,銀西高鐵正式開通,進一步推動了慶陽文化旅游產業步入快車道,打開了慶陽與國內大中城市交流與合作的便捷通道。

當天上午9點,隨著高鐵的汽笛聲在慶陽響起,“如意甘肅·銀西高鐵游隴東”宣傳推廣暨“坐高鐵·游慶陽”西安銀川百家旅行社踩線考察活動正式啟動,這讓“坐高鐵·游慶陽”成為跨區域消費新的增長極。

“慶陽市精彩的推介給我留下了難忘的回憶,這次乘高鐵來慶陽,我要去南梁瞻仰革命先烈的豐功偉績,去子午嶺深處走走那條千年古道。”乘客劉先生說。此次活動,是慶陽迅速提升慶陽文旅知名度,樹立慶陽文旅品牌形象的一個縮影。

近年來,慶陽市委、市政府搶抓“一帶一路”重大戰略機遇,出臺《關于促進旅游產業發展的獎勵扶持辦法》等一系列政策性文件,進一步加大文化旅游產業發展和提質升級的力度。以打造紅色旅游勝地、康體養生旅游基地、農耕及民俗文化體驗基地為目標,全方位打造特色文化旅游融合發展創新區,圍繞“紅色南梁、岐黃故里、周祖農耕、民俗慶陽”四大文化品牌,集中推動文化旅游產業發展。

據慶陽市文體廣電和旅游局工作人員介紹,“十三五”期間,我市全力開發“長三角”、東北、西南等地區及周邊客源市場,先后在上海、黑河、重慶、成都、天津、銀川等城市舉辦推介活動10余次。積極促進區域旅游一體化發展,聯合天水、定西、隴南、平涼組成隴東南文化旅游聯盟城市,與關中平原12個城市共同發布關中平原城市群“西安宣言”。2018年,我市參加《魅力中國城》城市競演,榮獲“十佳魅力城市”稱號。我市被國際旅游聯合會授予“最美中國文化旅游城市”稱號,被中央電視臺新增為“城市聯盟常務理事單位”。

慶陽市文體廣電和旅游局充分研判現代游客出游方式和信息傳播接受的變化,積極利用新媒體傳播速度快、覆蓋面廣、影響力強的優勢,創新宣傳形式和手段,形成線上宣傳營銷陣勢,激活了周邊及重點客源市場。截至2021年10月份,全市共接待游客1032萬人次,實現旅游綜合收入53.1億元,同比分別增長65.4%和71.2%,樹立了慶陽文化旅游形象品牌。

慶陽市還通過舉辦慶陽端午香包民俗文化節、中國慶陽農耕文化節,推出《黃土大塬》《新繡金匾》《醫祖岐伯》等一批承載慶陽鄉土文化的作品,多方式、多角度宣傳推廣慶陽的文化旅游品牌,吸引廣大游客前來慶陽旅游觀光。

慶城縣藥王洞養生小鎮夜景。隴東報全媒體特約攝影 俄勝平

寧縣義渠百花園芝櫻花海。隴東報全媒體記者陳飛 攝

以文塑旅 以旅彰文

文旅融合不斷深化

“在這樣的古城中,不論從它的地理位置,還是從它至今還保留著的歷史痕跡來看,甘肅東部邊境上的慶陽府是最令人神往的……慶陽府都令人想起愛丁堡城堡。”英國著名探險家C·D·布魯斯曾在《走出西域》一書中,這樣描寫上世紀初的慶陽城,也就是如今的慶城縣。

如今,通過藥王洞養生小鎮的引流,越來越多的游客來到慶城尋找“新、奇、特”的旅游體驗,他們循著歷史文化的脈絡,尋找散落在這座古城里的文化印記。在城南鳳凰羽翼環抱之處的明清老宅子——大夫第里,央視財經頻道《消費主張》欄目組編導楊芳感嘆:“來到慶城,才發現這個西部小城處處有文化,處處顯文化,我們覺得不虛此行。”

近年來,慶陽市堅持“以文塑旅、以旅彰文”,實現文化和旅游融合發展。先后編制完成《慶陽市全域旅游發展規劃》《慶陽市紅色旅游發展規劃》及一批文旅發展規劃,實施文化旅游項目100多個,累計完成投資30多億元。

遇見環州,重現故城。2021年國慶節前開園運營的環州故城接待游客28.8萬人次。環州故城以“又見”手法原生原態原貌原味地再現環縣歷史記憶、文化記憶、生活記憶、飲食記憶,從而成為縣內外游客休閑的好去處,環縣文化宣傳的新地標、新窗口和經濟發展的新渠道。

以歷史文化為基礎,慶陽市還建設了慶城周祖陵、正寧黃帝文化景區、環縣東老爺山等一批文化旅游景區;依托紅色資源,重點建設了南梁紅色旅游景區、環縣山城堡戰役紀念園、合水縣陜甘紅軍紀念園、中共寧縣邠寧支部舊址等一批紅色旅游景區。形成了以“紅色南梁”“岐黃故里”“周祖圣地”“民俗慶陽”為核心內容的文化產業體系,重點推動以藝術品創作、展覽銷售、投資收藏、交流培訓等功能為主的文化產業鏈,發展以香包刺繡、皮影剪紙、泥塑雕刻、古玩字畫等為代表的文旅商品。

為豐富文化旅游業態,推出了紅色勵志游、尋根訪祖游、農耕文化游、岐黃養生游等一批精品旅游線路。同時,將文化旅游產業與美麗鄉村建設和精準扶貧工程有機結合,大力扶持發展鄉村旅游,創建全國鄉村旅游重點村鎮5個、全省鄉村旅游示范村12個、旅游扶貧重點村16個。

依托體育賽事帶動旅游發展,成功舉辦了中國(慶陽·合水)秦直古道鄉村馬拉松賽、正寧“穿越子午嶺探秘秦直道”30公里徒步挑戰賽、中國“紅色之路”長征賽等一批具有影響力的群眾體育品牌賽事。

環縣環州故城。隴東報全媒體特約攝影 張永鑫

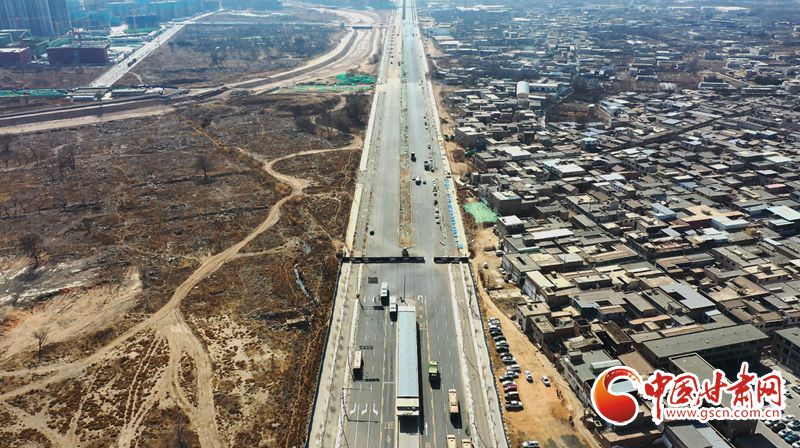

高天厚土看慶陽。隴東報全媒體記者 趙彩霞 攝

安全保護 傳承利用

文博資源再發潛力

今年12月1日,國家文物局發布2021年第四季度“考古中國”重大項目,慶陽南佐遺址入選。

據公布的南佐遺址考古發掘項目最新進展顯示,南佐仰韶文化晚期環壕聚落遺址是距今5000年左右最大的中心聚落遺址之一。南佐遺址的新發現,對于客觀認識黃河中游、黃土高原尤其是隴東地區在中華文明起源和形成過程中的關鍵地位,對于實證中華五千年文明史,都具有極為重要的意義。南佐遺址終于迎來了新的契機和展望,社會各界和公眾對南佐遺址和慶陽的關注度也不斷提高。南佐遺址是慶陽市實施積極實施文物保護利用工程,建立搶救性保護和預防性保護相結合的文物保護體系和管理體系,實現文物資源“永久保存、永續利用”的發展目標的有力佐證。

近年來,慶陽市秉持“以祖業為魂,在保護與傳承上下功夫”的理念,堅持從保護、挖掘、整理、傳承、再現入手,大力實施非物質文化遺產保護工程和文物保護利用工程。

據慶陽市文體廣電和旅游局提供數據顯示,“十三五”以來,全市各級政府投入文物保護資金約1.5億元,編制文物保護規劃7個,實施文物保護項目100多個。其中,包含石窟寺保護項目4個、文物古建筑保護項目19個、遺址保護項目6個、革命文物保護項目24處。同時,慶陽市考古發掘影響深遠。在已開展考古發掘的3處遺址中,寧縣石家及遇村遺址考古發掘連續3年入選全國十大考古新發現提名,出土文物1萬余件。

慶陽市建立了非遺項目和傳承人保護體系。全市現有人類口頭和非物質文化遺產代表作名錄1項,國家級非物質文化遺產名錄項目5項、省級39項、市級116項、縣(區)級541項;國家級非物質文化遺產生產性保護示范基地2個,省級非遺扶貧工坊11個,市級非物質文化遺產傳習所42個。現有國家級非遺代表性傳承人4名、省級代表性傳承人49名、市級代表性傳承人109名、縣(區)級傳承人1509名。慶陽香包、皮影、嗩吶等非遺項目在國內外知名度不斷提升,環縣道情皮影戲先后應邀出訪法國、德國、瑞士、意大利等20多個國家和地區。

同時,慶陽市全面落實博物館免費開放政策。“十三五”以來,共接待觀眾約1850多萬人次,申請國家免費開放專項資金6500多萬元。實施博物館可移動文物預防性保護、文物修復、安防、消防、數字化保護、展覽提升項目20多個,展示利用效果明顯提升。

正寧縣黃帝文化景區。隴東報全媒體特約攝影 黃平

位于慶陽市西峰區后官寨鎮南佐村的南佐遺址。隴東報全媒體記者 俄少飛攝

相關新聞

- 2021-12-08中國共產黨慶陽市第五次代表大會開幕

- 2021-12-07郵儲銀行慶陽市分行:助力百姓追求詩和遠方

- 2021-12-07慶陽市2021年產業工人培訓班在慶陽職業技術學院圓滿結束

- 2021-12-03郵儲銀行慶陽市分行:為綠色能源建設注入郵儲力量