時間年輪刻錄涼州文化榮光,時代方位標注武威嶄新未來。近年來,在中國社科院的大力支持下,中國社科院人事教育局、古代史研究所與武威市深入開展交流合作,全面系統梳理和研究涼州文化,大力推動涼州文化創造性轉化和創新性發展,為武威市文化旅游產業發展勾勒出美好藍圖。今年,恰逢中國社科院古代史研究所與武威市院地合作5周年。8月21日,“古代河西走廊的地緣與社會”學術研討會將在武威市召開,這是縱深挖掘涼州文化內涵、打造涼州文化品牌的文化展示窗口,也是一次專家學者展現和交流涼州文化最新研究成果的學術交流平臺,更是提升武威文化影響、引領區域文化發展、助推武威文化繁榮興盛的重要文化活動。

達成共識,推動合作走深走實

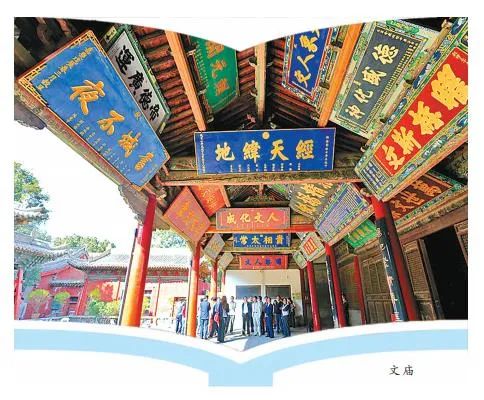

涼州文化,博大厚重。早在5000多年前,涼州先民就在這里生活繁衍,創造了馬家窯、齊家、沙井等璀璨奪目的史前文化;先秦時期,這里是位列九州之一的雍州屬地,也是華夏文明與域外文化交流的重要通道;兩漢、魏晉南北朝、西夏等時期,是涼州文化形成與發展的幾個重要階段;明清時期,文風興盛,是涼州文化發展的黃金階段。

正如中國社科院古代史研究所所長、研究員,武威市政府文化顧問卜憲群先生所說,“廣義的涼州文化指整個河西地區的文化,涼州文化的研究可將武威及其周邊的文化輻射區包括在內。涼州文化在中國歷史上占有重要地位,為中華文化的多樣性作出了貢獻,也為統一多民族國家的形成作出了貢獻。”

在歷史的長河中,以武威為中心形成的涼州文化,在中國文化發展史上留下了輝煌燦爛的絢麗篇章,形成了厚重的文化積淀和多彩的文化形態,并在今天仍然產生著深刻影響。

中國社科院古代史研究所黨委書記趙笑潔表示,“廣闊的大西北,是我國的歷史高地,文化高地,而武威尤其是其中的典型代表。‘武威’這一閃亮的名字,就是中華民族剛健有為的民族精神的濃縮和寫照。武威的歷史文化,就是中華優秀傳統文化的重要組成部分。”

隨著國家“一帶一路”建設的不斷深化,絲綢之路經濟帶甘肅黃金段建設加快推進,為武威市打造向西開放的重要門戶和黃金節點城市拓展了空間,為全面開展對外文化交流合作提供了千載難逢的重大機遇。

為更好借助中國社科院人才集中、資源豐富、綜合研究能力強的優勢和巨大影響,加快涼州文化開發利用步伐,促進武威市文化資源活起來。市委、市政府與中國社科院達成文化共識,放眼古今涼州,以“涼州文化,武威名片”為基本定位,推動雙方交流合作走深走實。

2018年3月,中國社會科學院人事教育局與武威市簽署全面戰略合作協議,標志著雙方合作正式拉開序幕。同時,武威市政府聘請中國社科院古代史研究所所長、研究員卜憲群先生為市政府文化顧問。同年9月,武威市委、市政府與中國社科院古代史研究所簽署了《共同建設涼州文化研究基地的協議》。2020年,武威市政府聘請中國社科院古代史研究所研究員、文化史研究室主任孫曉先生為市政府文化旅游顧問。高起點謀劃、多渠道推動,雙方采取一系列務實舉措,加快推進合作節奏,為傳承歷史文脈,弘揚涼州文化,助力武威文化旅游資源挖掘研究,促進武威文旅產業發展和文化旅游名市建設注入了新的動力。

中國社科院古代史研究所所長、研究員卜憲群出席第四屆涼州文化論壇并致辭

深化合作,加大涼州文化挖掘力度

在武威加速發展的過程中,歷史文化脈絡如何存續、價值如何挖掘是亟待關注的問題。注重文明傳承、文化延續,才能讓城市留下記憶,讓人們記住鄉愁。

近年來,中國社科院古代史研究所與武威市廣泛開展合作,根據涼州文化的博大內涵和鮮明特征量身打造,著力打造涼州文化品牌,成功舉辦了一系列國際性、高層次的學術研討會,使涼州文化從中國古代史的脈絡中漸趨清晰而系統,涼州文化品牌越來越靚麗多姿。

2018年9月,卜憲群所長出席第二屆涼州文化論壇,作《“大一統”與中國歷史上的國家治理》主旨演講,系統闡述了涼州的歷史地位、文化內涵、特點和時代價值。10月舉辦的“涼州文化與絲綢之路”國際學術研討會上,來自海內外高校、科研院所等單位的近70位專家學者,對秦漢魏晉南北朝隋唐時期武威的歷史和絲路文化等進行多層次、多視角、跨學科的學術解讀,多方位挖掘武威秦漢時期歷史文化內涵。

2019年9月召開的“交流與融合:隋唐河西文化與絲路文明”學術研討會上,與會的26位全國知名專家和學者,圍繞隋唐時期的涼州與河西歷史等方面,從不同角度和層面進行了深入的學術交流和研討,推進了涼州文化的挖掘和傳承。

2020年9月召開的“涼州與中國的民族融合和文明嬗變”學術研討會上,50多位專家學者深入交流歷代王朝對西北的治理情況,進一步梳理中國各民族多元一體的歷史脈絡,探討了中華文明發展演變的邏輯與動力。

中國社科院古代史研究所黨委書記趙笑潔出席“明清時期河西走廊社會變遷”學術研討會并致辭

2021年9月召開的“明清時期河西走廊社會變遷”學術研討會,邀請40多位專家學者重點圍繞“涼州會盟”的時代價值與當前鑄牢中華民族共同體意識等議題進行了深入交流,探討了武威歷史文化資源與旅游產業深度融合發展。9月,由中國社科院、甘肅省人民政府主辦的第五屆絲綢之路(敦煌)國際文化博覽會和第十屆敦煌行·絲綢之路國際旅游節分項活動——“五涼”文化論壇,以“弘揚五涼文化·傳承歷史文脈”為主題,從儒家文化、佛教石窟、農業生產、詩詞、舞蹈、繪畫等方面共話“五涼”,卜憲群所長主持論壇并作了主旨發言。

5年來,武威市還通過常態化舉辦涼州文化論壇、涼州講壇、涼州文化沙龍等,多維度講述“武威故事”。一系列高端學術研討會的連續召開,是武威市厚植文化底色、深耕旅游底蘊、打好文旅底牌、壯大發展底氣的生動實踐,對促進涼州文化的保護、開發、利用,更好地傳承和弘揚涼州文化產生了深遠影響,也在全省乃至全國引起了巨大的反響。

一次次的“大手筆”,厘清了武威歷史文化脈絡,促進了涼州文化創造性轉化,擦亮了武威歷史文化名片,更讓武威這座歷史底蘊深厚、文化特色鮮明的城市,從遠古的歷史走來,在新時代煥發出了全新的生機。

共育人才,提升研究隊伍能力水平

把優秀人才集聚到文化研究、弘揚工作中來,讓人才在涼州文化研究沃土中生根發芽、快速成長、展才成才,才能為涼州文化研究事業發展提供堅強有力的人才保證和智力支持。

近年來,中國社科院積極推動落實合作協議,依托人才資源和學科優勢,指導幫助武威市加強人才隊伍培養等工作,精心挑選掛職干部主動融入武威發展,通過專家輔導、以師帶徒、課題研究等方式,帶動人才培養和能力水平提升。

2018年,哲學研究所副所長張志強等7名專家來武掛職。張志強研究員應邀在涼州講壇作《中華文化的核心價值與理想》的主旨演講,其他選派專家在參加的“我為武威做代言 灼見真知繪藍圖”系列活動中,為武威繼承和發展涼州文化,深入發掘、系統整理、深刻闡釋涼州文化時代內涵和時代價值,提供了啟示和經驗。

2019年3月,哲學研究所所長助理、馬克思主義哲學史研究室主任單繼剛等5名專家來武掛職。期間,單繼剛研究員組織申報了中國社科院國情調研“武威歷史文化研究”專項項目,撰寫了近3萬字的《銅奔馬研究報告》。同時,主持完成了武威市五涼文化博物館布展陳列并正式對外開放,成為武威市深入挖掘“五涼”文化、加快文化旅游名市建設的又一可喜成果。

2020年9月,古代史研究所明史研究室主任、研究員趙現海等3名同志到武掛職。3名掛職干部把掛職當任職,把武威當家鄉。其中,趙現海研究員組織申報了中國社科院國情調研專項項目“西北整體視野下武威歷史文化遺產研究、保護與轉化利用”,組織掛職團專家與課題組成員,開展了以“重走紅色足跡,建設文化公園”為主題的考察活動,考察了甘肅省境內長征、長城、黃河文化遺址。同時,聯系了中國社科院古代史研究所、中國歷史研究院圖書檔案館等單位,向武威市涼州文化研究院捐贈圖書、期刊共8000余冊。中國社科院古代史研究所研究員宋鎮豪先生更是不顧年老體邁,從個人的藏書中捐贈圖書、期刊共1000余冊,親自送到中國社科院古代史研究所。

促進轉化,結出文化研究碩果

挖掘涼州文化資源,不僅僅是理論性、文字性成果的呈現,更重要的是在于下一步成果的轉化。

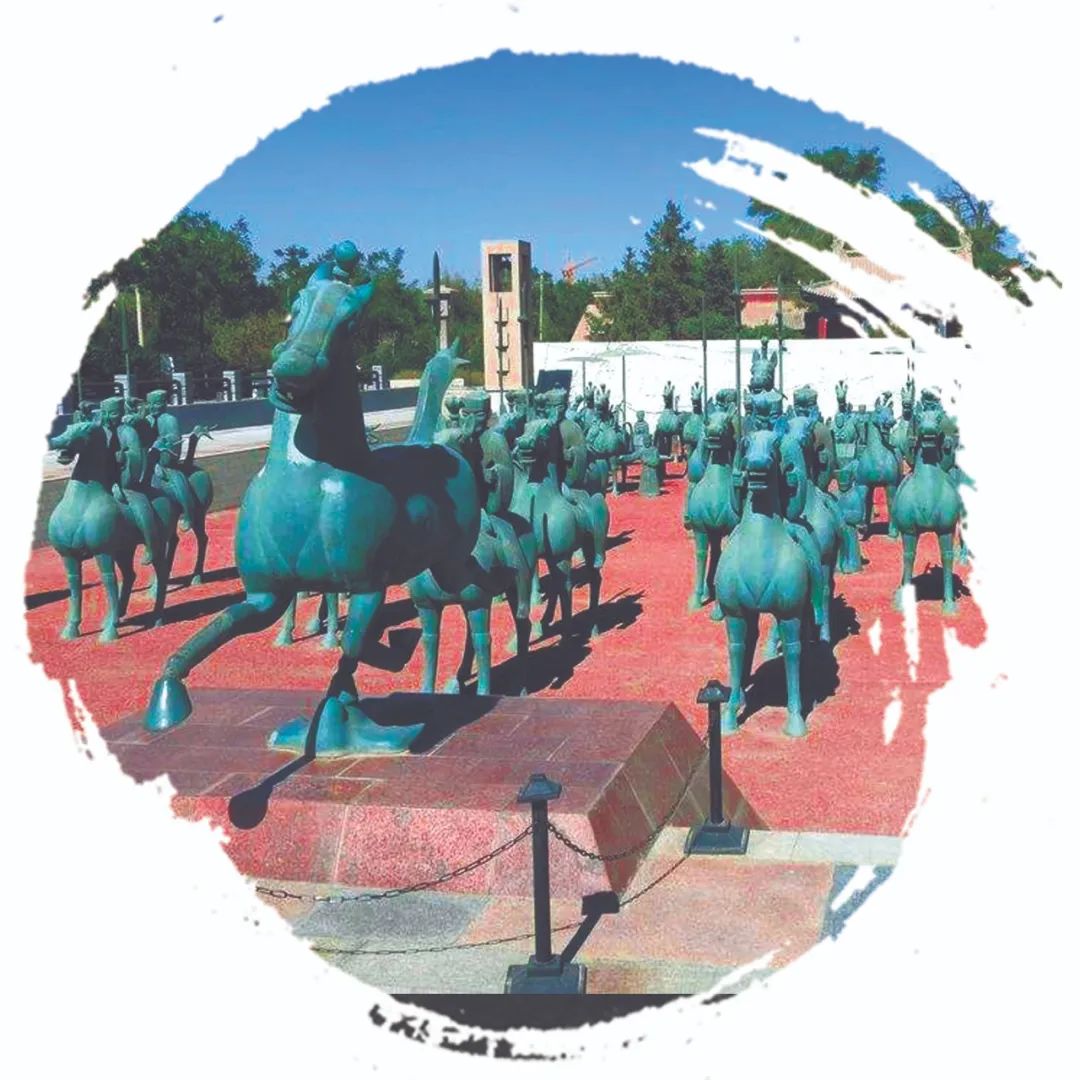

觸摸時代脈搏,共建結出碩果。5年來,中國社科院古代史研究所大力支持武威文化事業,卜憲群所長不遺余力地推動文化資源挖掘研究、轉化成果,為涼州文化學術體系的建設傾注了大量心血。通過組織學術研究和課題攻關,指導編撰出版了《中國國家人文地理·武威》《涼州文化研究》《話說五涼》等多部著作。同時,掛職干部和本地涼州文化研究工作者積極參與文化咨政,孫曉研究員在雷臺旅游綜合體建設等方面建言獻策,戴衛紅研究員參與了《五涼名儒》的主要編撰工作。

2019年8月,“涼州會盟”被編入教育部統編高一歷史教材,為全國中學生鑄牢中華民族共同體意識發揮了積極作用,對宣傳武威品牌形象、建設文化旅游名市起到了重要作用。

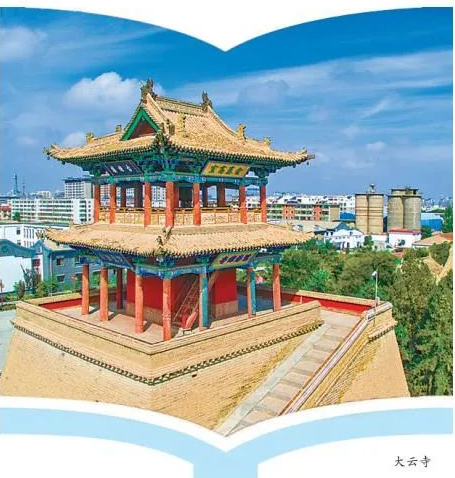

5年來,武威市積極引進了一批人才,柔性引進高端人才中國社科院古代史研究所戴衛紅研究員、趙現海研究員等專家學者,聘請張志強研究員等11人擔任名譽研究員、兼職研究員,引進一批急需緊缺文化研究人才,推薦優秀人才參加“隴原之光”人才培養計劃。設立了一批研究機構,武威市涼州文化研究院、武威市長城文化保護研究院、吐谷渾文化保護研究中心等相繼成立。建成了一批文化場館,市博物館、圖書檔案館、科技規劃館、影劇院等開館運行。組織編撰了一批文化研究著作,市內外文化專家學者個人出版了《斯文涼州》(英文版)《武威金石志》《天馬長歌》《品讀涼州》等10多部著作,青年人才研究成果分別榮獲甘肅省社科院第十四屆青年社科優秀成果二等獎、三等獎。恢復保護了一批名人故居,李銘漢故居等歷史文化遺存得到保護性修繕并竣工開放,武威古代民居的歷史性得以延續。實施推進了一批重點建設項目,雷臺文化旅游綜合體和歷史文化街區即將建成,“涼州會盟”紀念地項目前期工作積極推進。銅奔馬5A級景區和民勤縣沙井子民俗旅游村鄉村記憶館4A級旅游景區創建工作有序開展。

千年的恢宏,經年的人文

武威是一首關于文化的詩,也是一本打開歷史的書,從中可以看到她的目標和抱負。“一部涼州史,半部在武威”,這座詩意與內涵兼收的文武之都,凝塑出最峻毅多元的風骨,讓武威這座城注定不凡。

時序更替,萬物維新,五年彈指一揮間。

5年來,通過院地合作,武威市砥礪前行、持續發力,緊扣時代潮流,聚力文脈傳承,打響了“天馬行空·自在武威”文化旅游品牌,文化和旅游產品日益豐富多元。涼州文化也走出了河西走廊,走向了全國學界,在新時代重新煥發出生機與活力,讓武威更好地將詩和遠方相結合,開出了歷史文化名城最絢爛的花朵。

8月的武威,秋風送爽,瓜果飄香。來自中國社科院古代史所、全國各高校院所的40多位知名專家學者會聚武威,將圍繞“河西走廊與早期文化交流”“河西走廊佛教傳播與學術發展”“歷史時期河西走廊鄉村社會的治理與秩序”“河西走廊的人文、自然地理格局、變遷與社會應對”“西北地域概念的生成與演變”“官方檔案與民間文獻的發現與利用”“武威地區的歷史文獻研究”“武威文化資源的挖掘、開發、利用”等議題深入開展研討和交流。

聽專家觀點的相互激蕩,看涼州文化的積厚流光,知武威歷史的源遠流長,感河西都會的獨特魅力。“古代河西走廊的地緣與社會”學術研討會將進一步梳理古代河西走廊經濟、軍事、文化及各民族交流融合的歷史信息,助力武威市進一步傳承和發掘利用好厚重多樣的文化旅游資源,促進新時代武威文旅產業高質量發展。

醉聽古來橫吹曲,雄心一片在西涼。站在新的歷史起點上展望未來,武威承載著興文化和建設“六個新武威”的新使命新任務。擦亮涼州文化名片,打響涼州文化品牌是院地合作的使命和擔當。武威市將充分發揮“國家歷史文化名城”“中國旅游標志之都”“中國優秀旅游城市”等品牌優勢,進一步整合和加強研究力量,積極推進中國社科院涼州文化研究基地共建工作,推動院地交流合作邁上新臺階,為武威市加快建設文化旅游名市和實現“文化興”目標注入強大新動能。涼州文化研究必將結出更加豐碩的成果,涼州文化必將譜寫新的華麗篇章。

- 2022-08-19醫療援藏助發展 情系雪域一家親——甘肅省中西醫結合醫學影像專業委員會援藏醫療工作回顧

- 2022-08-19高臺縣城關鎮:“五事工作法”辦好居民關心事

- 2022-08-19蘭州紅古:完善機制推動雙擁工作再上新臺階

- 2022-08-19蔣錄基在蘭州新區調研殘疾人文體館建設投運工作

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號