解鎖博物館里的生僻字

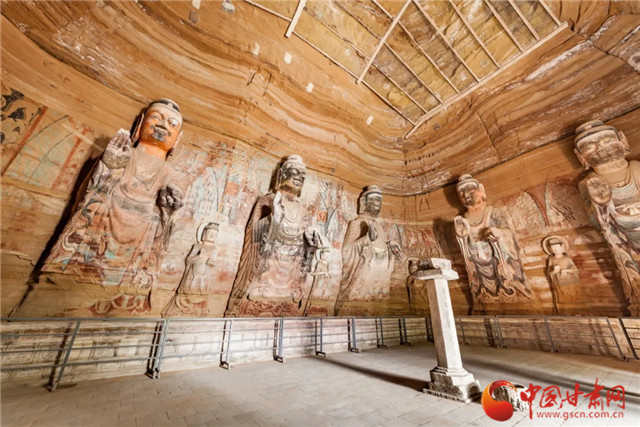

常去博物館的人也許有一種感受,藏品說(shuō)明牌上的文字,既熟悉又陌生,熟悉的是每次參觀都會(huì)看到,陌生的是不會(huì)讀,分不清,成了參觀展覽的“攔路虎”,尤其是對(duì)于小朋友來(lái)說(shuō),這些難懂難認(rèn)的字好像“天書(shū)”一般。武威市博物館本期社教活動(dòng)帶你走進(jìn)它們,認(rèn)識(shí)它們,為你的參觀掃清障礙、鋪平道路。這期活動(dòng)不僅帶孩子們認(rèn)識(shí)了武威市博物館里的生僻字,還例舉了其他博物館里常見(jiàn)的生僻字,認(rèn)識(shí)它們,媽媽再也不用擔(dān)心逛博物館的你不識(shí)字啦!

活動(dòng)中孩子們面對(duì)展柜中的文物,尤其是說(shuō)明牌上的生僻字,表現(xiàn)出了極大的好奇心。這些生活中不常見(jiàn)的文字對(duì)孩子們來(lái)講是知識(shí)盲區(qū),部分同學(xué)感慨僅僅是青銅器中的酒器就有很多不同的叫法:尊、盉、觚、觶、罍等,孩子們表示“我已經(jīng)蒙圈了”。讀音是什么、怎樣寫(xiě)、又是什么意思?孩子們都迫切的想要找到答案。當(dāng)一個(gè)個(gè)陌生的文字變成一張張通俗易懂的圖片、一個(gè)個(gè)耳熟能詳?shù)某烧Z(yǔ)典故時(shí),孩子們豁然開(kāi)朗。通過(guò)展廳參觀和武博小課堂,講解員以生僻字為切入點(diǎn),講述了漢字的起源、發(fā)展以及演變過(guò)程。漢字作為世界上最古老的文字之一,也是世界使用人口最多的語(yǔ)言。中華先民在長(zhǎng)期的實(shí)踐中,既創(chuàng)造了光輝燦爛的歷史,又積累了無(wú)比豐富的文化知識(shí),它們依靠文字得以保存至今。作為記錄、保存、傳播歷史文化的工具,漢字對(duì)人類文明的進(jìn)步、推動(dòng)社會(huì)的進(jìn)步和發(fā)展,起了不可埋沒(méi)的貢獻(xiàn)。通過(guò)認(rèn)識(shí)博物館里的生僻字讓孩子們感受到了漢字的魅力以及中華文明的博大精深。

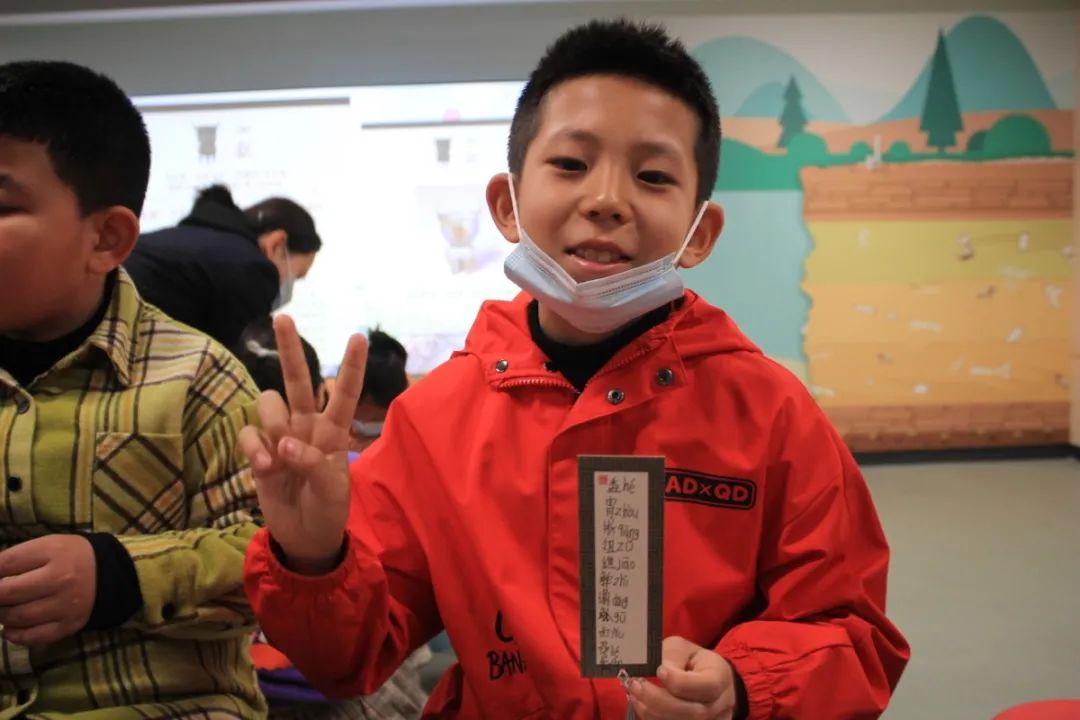

活動(dòng)最后孩子們把今天學(xué)到的生僻字工工整整的寫(xiě)在了書(shū)簽上。家長(zhǎng)們也積極的參與進(jìn)來(lái),很多家長(zhǎng)紛紛表示現(xiàn)大家日常辦公、書(shū)信往來(lái)都是電腦、手機(jī),很少有機(jī)會(huì)用筆在紙上書(shū)寫(xiě),再簡(jiǎn)單的字也快要成為生僻字了,講好普通話,寫(xiě)好規(guī)范字,了解家鄉(xiāng)歷史,學(xué)習(xí)中華文明先從好好寫(xiě)字開(kāi)始。